はじめに|あなたも「それ、安くなりますか?」って聞いたこと、ありますよね?

お店で買い物をするとき、

「これって、ちょっと安くなりませんか?」と聞いた経験はありませんか?

交渉がうまくいけば少し得した気分になりますし、

ダメ元でも言ってみたくなるのが“値引き”というものです。

でも実際には、値引きできる場面とできない場面がはっきり存在します。

「言えばいつでも安くなる」と思っていると、

店員に嫌な顔をされたり、逆に損をしてしまうことも。

この記事では、物販事業を営む私が、

値引き交渉が成立するパターンと、その限界について

“売る側のリアル”な視点から解説していきます。

あなたの値引きスキルを少しだけ上げるヒントになれば幸いです。

どうも。物販会社の社長です

少しだけ自己紹介を。

私は日々、ネットを中心に物販事業を営む会社の代表として、

商品を仕入れ、販売し、価格をつけ、そして時にはお客さまからの“値引き交渉”にも対応しています。

要するに、「値引きしてもらう側」ではなく、「値引きするかどうかを判断する側」です。

だからこそ、

- どんな時に値引きに応じやすいのか

- 逆に、どういう交渉は断られるのか

- なぜ「絶対にムリ」というケースがあるのか

といった、実体験ベースのリアルな話ができます。

今回はそんな現場感を込めて、

“値引きってどこまでアリなの?”という疑問に、

率直にお答えしていこうと思います。

実際、どういうときに値引きできるのか?

値引き交渉が成立するかどうかは、「言い方」や「勇気」だけで決まるものではありません。

経営者の目線で言えば、“その値引きにどれだけの合理性があるか”がすべてです。

私が事業をしていて「この人には少し安くしてでも買ってほしいな」と思うのは、

例えばこんなケースです。

- 在庫を長く抱えている商品をサッと現金化してくれる人

- 商品をまとめて買ってくれる人

- 決断が早く、その場で購入を決めてくれる人

- 過去にも何度も買ってくれていて、また戻ってきてくれた人

でも、これらはただの「条件がいいお客さん」ではありません。

経営者の頭の中では、こんな風に計算が動いています:

- この商品を売るまでにどれだけコストがかかっているか?

→ 仕入れ値、プラットフォーム手数料、決済手数料、テナント代、人件費 - 値引きをしても、そのお客さんとの関係性で将来的に利益が残せる可能性はあるか?

→ リピートにつながるか、単なる値引き乞食で終わるか

結局、「値引く価値のある相手かどうか」を無意識にジャッジしているんです。

大前提として、人柄は大切です。

礼儀正しさがある人、丁寧にやり取りできる人は、それだけで“また取引したい”と思えます。

ただし、ここで1つ強く伝えたいことがあります。

すべてを正確に測ることは、絶対に不可能です。

お店側だって、あなたの将来の購入額や相場を完全には読めません。

だからこそ、お互いに「無理のない範囲」での値下げ交渉が、最も健全で成功しやすいのです。

私の見解としては——

いいラインの交渉ができる人だけが、“交渉という場”に立つ資格がある。

これが私の正直な感覚です。

礼儀や前提の理解がなく、

ただ「安くしてくれ」と言うだけの人は、

そもそも交渉相手としてカウントしていません。

つまり、“値引きされる側に回るための条件”すら満たしていないということです。

逆に、「価格の背景を想像できる人」「こちらの事情を汲んだうえでお願いできる人」には、

本音を言えばこちらも“応えたくなる”ものです。

交渉というのは、勝ち取るものではなく、関係の上に成り立つもの。

だからこそ、交渉のテクニック以前に、

“場に立てるかどうか”がすべてを左右します。

逆に、値引きが難しいケースとは?

前の章で「交渉に立てる人」の話をしましたが、

まず大前提として、“交渉の土俵にすら上がれていない人”には、何も始まりません。

言ってしまえば、門前払いです。

金額を提示しない人

よくあるのが、「いくら安くなりますか?」「お値引き可能ですか?」という言い方。

はっきり言いますが、これは損します。

本音を言えば、こちらとしては「定価で買っていただきたい」と思って販売しているわけです。

値引きするには、それなりの理由と交渉の形が必要です。

条件を提示せずに“揺さぶる”人

「○○円になれば考えます」

これも、ほぼ断ります。

なぜなら、「じゃあ○○円にしますよ」と答えたときに、

「じゃあまた考えますね」って言われるパターンが本当に多いからです。

交渉とは、お互いに“条件”を出し合う場です。

正しい形はこうです

「○○円になれば、今日中に購入させていただきます。」

これなら、こちらも決断できるだけの判断材料が揃うんです。

決定権のない人への交渉

もうこれはシンプルに、「それ、無理です」。

販売スタッフに「もう少し安くなりませんか?」と言っても、

価格を動かす権限がなければ、交渉になりません。

大手企業への交渉

これはBtoBに近い話ですが、

大きな会社には“値引き”という概念がそもそも存在しないことが多いです。

なぜなら、彼らはトータルで得をする構造が強い経営しており、

商品1つの価格を削ってまで交渉する必要がないからです。

むしろ、交渉自体にかかるコストのほうを気にします。

また、そういった企業では価格決定の権限を持つ人に交渉が届くこと自体が難しいというのも現実です。

値引きが難しいのは「お店の都合」ではありません。

交渉の構造がそもそも成立していないか、信頼に足る形になっていないか、です。

そしてその判断は、一瞬で決まってしまうことがほとんどです。

現場で見た“値引きがうまい人”の特徴

これまでに多くの交渉の場面を見てきましたが、

本当にうまい交渉をする人には、明確な共通点があります。

それは、「感情やお願いベース」ではなく、「数字を理解して交渉してくる」ということです。

① 礼儀・段取りが整っている

まず大前提として、礼儀がなっていない人とは交渉になりません。

たとえ正しい主張をしていたとしても、

言葉が横柄だったり、いきなり値引き前提で話を始める人は、

そもそも交渉の土俵に立てていないのです。

「まずは気持ちよくやり取りができること」

これが、売り手側が話を聞く最低条件です。

② “値引きの構造”を理解しようとしている

本質的に値引きがうまい人は、

「なぜ定価がその価格なのか?」を自分なりに考えています。

つまり、販売者のコスト構造に目を向けているんです。

たとえばこんな提案があります:

- 「まとめて買うので送料分だけ調整できませんか?」

- 「外部サイトじゃなくて、直接やり取りならそのぶん反映できますか?」

- 「長く出ていた商品みたいなので、在庫回転の観点で少しお願いできませんか?」

これらの発言には、

仕入れ・人件費・出品手数料・梱包資材などの販売経費を読み取ろうとする意図があります。

つまり、「お願い」ではなく「提案」になっている。

そしてその提案は、数字をベースに成り立っているのです。

数字で話す人には、こちらも数字で返しやすい。

だから交渉が成立しやすくなる。

これは間違いなく、現場で何度も見てきた“値引き成立の鉄則”です。

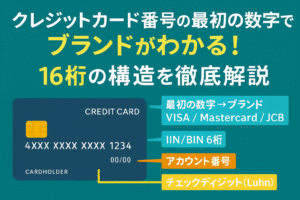

ちなみに、価格交渉を考えるうえで「クレジットカードがなぜ無料で使えるのか?」という

お金の流れを理解しておくと、“見えないコスト”への想像力が鍛えられます。

→ なぜクレカってタダで使えるの?その裏側にある“お金の流れ”をやさしく解説

③ “その場で決められる人”は強い

交渉の場では、即決できる人ほど強いというのが実感です。

「○○円なら即購入します」「今決めます」

こうした一言には、売り手としても“動く理由”があります。

逆に、「値下げしてもらえたら考えます」という人には、

こちらも「じゃあ考えておいてください」としか言えません。

なぜなら、そこには“今ここで決まる取引”としての価値がないからです。

売り手にとっては、「この交渉で売上が立つかどうか」が重要です。

だからこそ、「今決めます」と言える人の言葉には、具体的な価値と重みが生まれます。

それは、“数字を根拠に動く”という本記事のテーマにもつながる

決断の責任を自分で持てる人が交渉を成立させるという話なのです。

まとめ|値引き交渉は、数字・視点・誠意で成り立っている

この記事では、物販を営む経営者の立場から、

「値引きが通る交渉とはどういうものか」について、現場のリアルをもとにお話してきました。

多くの人が“値引き=お願い”だと思っていますが、

実際にはそれはまったく違います。

値引きとは、売り手と買い手が“条件と責任”を持って行うビジネス上のやり取りです。

値引き交渉がうまい人は例外なく、次の3つを持っています:

- 相手の販売コストを読み取ろうとする“視点”

- 価格の根拠となる“数字”

- その場で判断を示す“誠意”

そして、これらを丁寧なコミュニケーションの上に乗せることで、初めて交渉は成立します。

私のように売る立場で日々接客をしていると、

「値引きが通る人は、そもそも交渉のスタンスが違う」と感じることが本当に多いです。

お得に買いたいなら、まず「どうすれば売り手が動きやすいか」を考えてみてください。

それができる人は、交渉の場に立つ資格のある人です。

数字と想像力、そして誠実さ。

それが値引きを成立させる“本質の三本柱”だと、私は考えています。

コメント