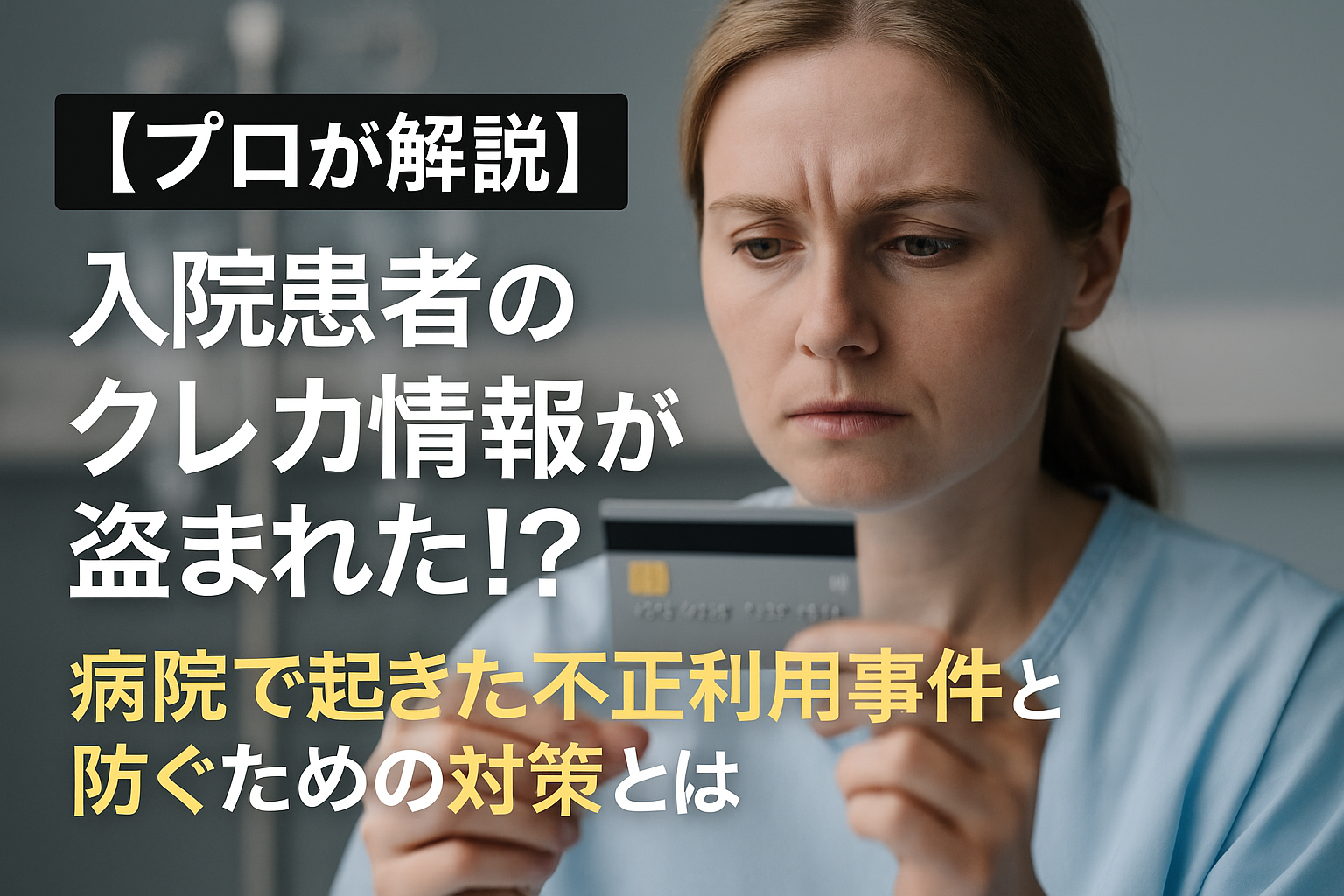

はじめに

「まさか病院で…?」

そんな驚きとともに、ニュースで報じられたのが、入院患者のクレジットカード情報を看護師が不正利用していたという衝撃的な事件です。

犯行は、患者のカード情報をスマホで撮影し、亡くなった後に通販サイトで私的に使用するという悪質なものでした。

この記事では、

- 事件の内容

- なぜそんなことが起きたのか

- 私たちが取るべき対策

を、クレジットカードの専門メディア「クレピ!」の視点からわかりやすく解説します。

高齢の親や家族が入院している人にもぜひ知ってほしい、身近に潜むクレカ不正のリスクに迫ります。

第1章:事件の概要|病院内で起きた“身内による不正利用”

2024年2月、神奈川県警は、麻生総合病院に勤務していた24歳の女性看護師を「私電磁的記録不正作出・同供用」および「窃盗」の疑いで逮捕しました。

この看護師は、入院していた80代男性のクレジットカードをスマートフォンで撮影し、死亡後に通販サイトで私的に使用していたとされています。

具体的な不正利用の内容は以下の通りです。

- 使用時期:2023年11月以降

- 使用金額:約200万円分

- 利用内容:料理宅配サービスやアイドルグッズの購入など

看護師は「借金があり生活に困っていた」と供述しており、複数の入院患者からカード情報を盗み取っていた可能性も示唆されています。

患者の死後にカードが使われたことで、遺族が不審に思い、警察に相談したことで事件が明るみに出ました。

この事件からは、「物理的にカードが手元になくても、番号さえあれば使えてしまう」クレジットカードの危うさが浮き彫りになります。

第2章:なぜ盗んだカード情報で決済できてしまうのか?

今回の事件では、看護師がカード番号をスマートフォンで撮影し、それをネット通販で使用していました。

つまり、カードの実物を持っていなくても、番号・有効期限・セキュリティコード(CVV)があれば決済が通ってしまうケースが多いということです。

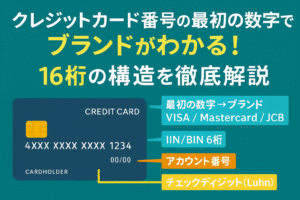

ネット決済の「カード情報だけで通る仕組み」

多くのECサイトでは、以下の情報だけで決済が完了します。

- カード番号(16桁)

- 有効期限(月/年)

- セキュリティコード(カード裏面3桁)

さらに、配送先の住所・電話番号・氏名も入力する必要がありますが、これらは第三者でも調べやすい場合があるため、防御としては不十分です。

3Dセキュア(本人認証サービス)が導入されていないサイトも多い

最近は、決済時にワンタイムパスワードなどを要求する「3Dセキュア2.0」の導入が進んでいますが、中小ECサイトや一部の通販サイトでは未対応のところも多く、被害が防げないのが実情です。

つまり今回のように、身近な人がカード情報を知り得る環境にいると、決済は容易に通ってしまうのです。

第3章:なぜ病院でこうした事件が起きたのか?背景を探る

病院は、患者にとって生活の場でもあります。貴重品は自己管理となっているケースも多く、財布やカードをベッド横の引き出しなどに保管している人が大半です。

看護師やスタッフのアクセスが容易

日常的に患者のケアをする看護師や病院スタッフは、病室への出入りが自由です。

そのため、患者不在時にカードや私物を見られるリスクが存在します。

今回の事件では、容疑者の看護師が「患者の不在中に引き出しからカードを撮影」していました。

これが可能だったということは、病院内での貴重品管理の意識が低かったとも言えるでしょう。

高齢患者と“お任せ管理”の落とし穴

また、高齢の入院患者は家族や病院にカードの管理を任せていることも多く、本人が被害に気づかないケースもあります。

今回も、遺族が死亡後の利用に気づき、発覚に至りました。

つまり、患者自身も家族も、カードがどこにありどう使われているか把握しづらい環境にあるのです。

第4章:私たちにできる対策とは?カード情報を守るために

こうした事件を防ぐためには、病院に入院する側の意識と準備も重要です。以下の対策を参考にしてみてください。

1. クレジットカードは入院前に家族へ預ける

可能であれば、カードや通帳などの貴重品は入院前に信頼できる家族へ預けましょう。

病室に置いておくのは非常にリスクが高い行為です。

2. カードは持ち込むなら最低限+場所に注意

どうしても持ち込む場合は、1枚に絞る・ロック付きのスーツケースなどに入れるといった工夫を。

ベッドサイドの引き出しや棚にそのまま入れるのは避けるべきです。

3. 利用明細を毎月チェックする習慣を

被害に遭った場合でも、すぐに気づけば補償されるケースがほとんどです。

特に家族が代理で支払いや確認をしている場合、明細チェックのルールを作ると安心です。

▼不正利用時の対応や補償について詳しく知りたい方はこちら

クレジットカードの不正利用、どうすればいい?正しい対応と対策を解説

4. 高齢の家族が入院する場合は周囲のサポートも必要

本人が管理できない場合は、家族や後見人が積極的にサポートしてあげることが大切です。

カード利用の有無、明細の確認、請求額の異変など、こまめなチェックがリスク軽減に直結します。

まとめ:クレカは「病室に置かない」が鉄則!小さな意識が大きな被害を防ぐ

今回の事件は、身近な場所でもクレジットカード情報が悪用されうることを私たちに強く教えてくれます。

とくに高齢者や入院中の方は、無防備な状態になりやすく、犯罪者にとっては“狙いやすい”存在です。

- カードは極力持ち込まない

- 持ち込む場合も保管場所に注意

- 明細チェックは月1の習慣に

こうした小さな心がけが、数十万〜数百万円という被害を未然に防ぐ大きな力になります。

「こんなことが起きるなんて…」ではなく、“起きうるもの”として備える視点を持ちましょう。

【次に読む記事】

▶︎ クレジットカードが不正利用されたら?今すぐ取るべき行動と防ぐためのポイント

カードが盗まれた、情報が漏えいした…そんなとき「どう動けばいいのか」をプロ目線で解説。

トラブルを最小限に抑えるための完全ガイドです。

コメント